特殊車両通行許可が必要になる基準の「一般的制限値」について

特殊車両とされる車両は大きく3つに分けられる

「特殊車両」という名称を聞いて、すぐにどのような車両か思い浮かべられる方は少ないのではないでしょうか。

ある車が特殊車両に分類されるかどうかの基準は、大きく分けて次の3つに分けられます。

- 車両の構造が特殊である

- 車両の積載貨物が特殊である

- 新規格車である

上記の❶〜❸のいずれかに該当すれば、その車両は特殊車両の可能性が高いです。

ですが、厳密に何をもって構造や積載貨物が特殊であるかを判断するためには、指標となる基準が必要です。

そのため、より正確に判断するためには、特殊車両の判断基準である「一般的制限値」というものを理解する必要があります。

一般的制限値について

これら❶〜❸の基準についてひとつづつ説明していきますが、その前に、ある車両が特殊車両に該当するかどうかの判断基準となる一般的制限値について理解しておきましょう。

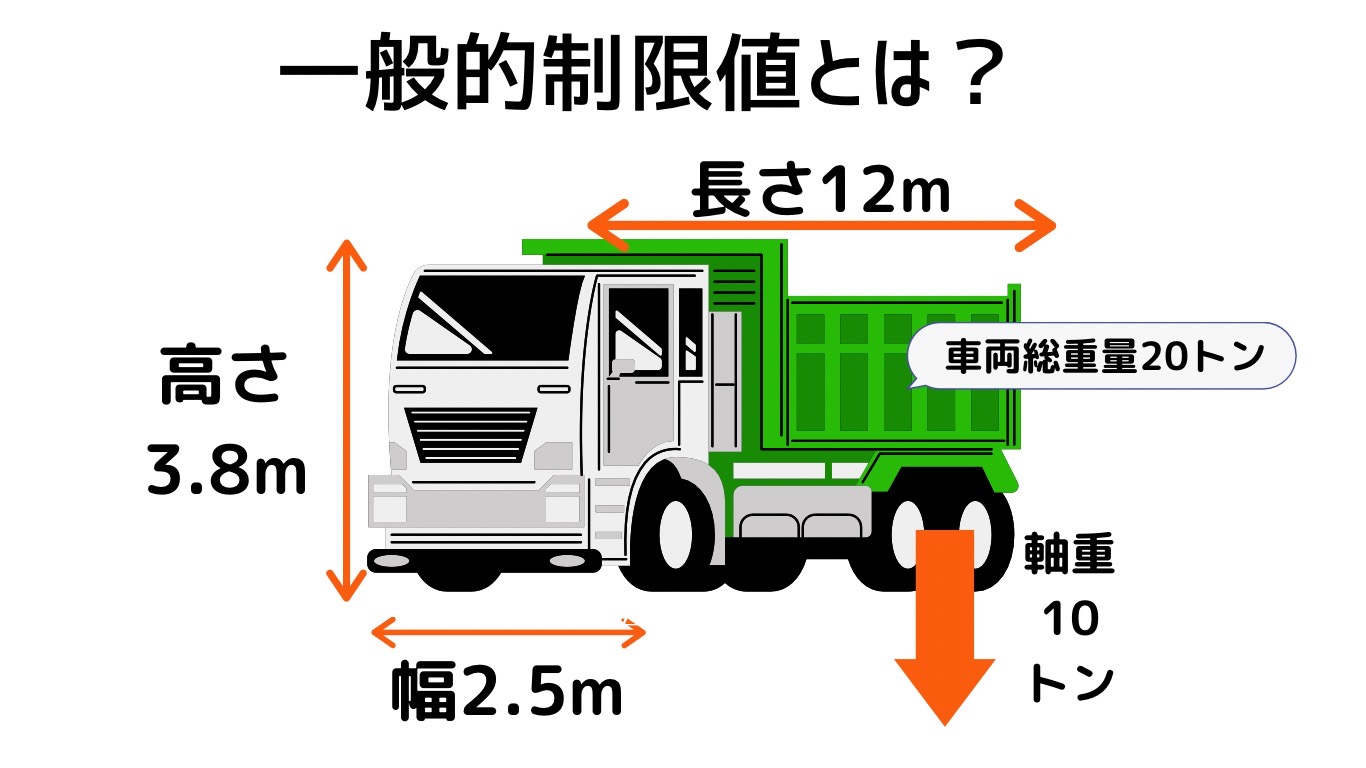

一般的制限値とは、ひとことで説明すれば、以下の図に示されるような車両の規格のことをいいます。

幅、高さ、長さなど、これらの規格の最高値が一般的制限値です。

すなわち、これらの値いずれかを超える車両であるケースが特殊車両ということになります。

一般的制限値はさらに寸法の一般的制限値と重量の一般的制限値の2つに区分されます。

寸法の一般的制限値

寸法の一般的制限値は以下のものが定められています。

| 一般的制限値 (寸法) | 最高値 |

|---|---|

| 幅 | 2.5m |

| 長さ | 12.0m |

| 高さ | 3.8m |

| 最小回転半径 | 12.0m |

重量の一般的制限値

重量の一般的制限値は以下のものがあります。

| 一般的制限値 (重量) | 最高値 |

|---|---|

| 総重量 | 20.0t |

| 軸重 | 10.0t |

| 隣接軸重 | 18.0t →隣接車軸距離1.8m未満 19.0t →隣接車軸距離1.3m以上 →隣接車軸軸重が9.5t以下 20.0t →隣接車軸距離1.8m以上 |

| 輪荷重 | 5.0t |

特殊車両に分類される3つのケース

それでは、前提となる一般的制限値を理解したところで、再び特殊車両に分類される3つのケースを説明していきます。

❶ 車両の構造が特殊であるケース

それではひとつづつ見ていきましょう。

いちばん外観から特殊車両であることが判別しやすいのがこの車両の構造が特殊なタイプです。

ここで注意したいポイントとして、車両の構造が特徴的であるだけでは、特殊車両に該当しません。特殊車両に該当するには、「一般的制限値」という車両に対して設けられた基準値のいずれかを超えるケースとなります。

そのため、どんなに特殊かつ特徴的な外観や構造を持った車両あっても、一般的制限値を超えなければ、公道を走行する上で特殊車両通行許可を取得する必要はありません。

❷ 積載貨物が特殊であるケース

基本的に、貨物を分割できる場合は、一般的制限値にかからないように分割して陸送しますが、しばしば貨物が分割できないものである場合があります。

このようなケースで、積載すると一般的制限値を超えてしまう場合が、この積載貨物が特殊なタイプです。

一般的制限値を超えてしまうので、このケースも特殊車両通行許可が必要となってきます。

わかりやすい例が、重機を積載して、重さの一般的制限値を超過したり、電柱などを積載して長さの一般的制限値を超えてしまうケースなどがあります。

❸ 新規格車であるケース

新規格車とは、高速自動車国道や重さ指定道路などを自由に通行できるトラックを指します。ただし、積載重量によってこれらの道路以外を通行する際に、特殊車両として扱われるケースがあります。

新規格車については下記の記事をご覧ください

では、新規格車はどのくらいの積載重量で、特殊車両として扱われるのでしょうか。

新規格車の車体本体の重量は基本的に20トン以下です。

しかし、単車のトラックなので、輸送する荷物を最大限積載した場合に、22トン〜25トンほどの重量になってしまいます。ここで重量の一般的制限値を超過してしまいます。このため、特殊車両としてみなされるケースに該当します。

逆に言えば、新規格車は積載物を目的地に輸送し終わり、車体が20トン以下になれば、もう特殊車両とはみなされなくなります。